株式会社吉兆ホーム

ZEH

ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)について

ZEHとは?(定性的な定義)

ZEHとは外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入して年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅です。京都議定書およびパリ協定のCO2削減目標達成のため、住宅分野でもエネルギー削減の取り組みを一層強化する必要があります。エネルギーを使わなくても快適に過ごせる住宅の普及のために、基準を満たした新築住宅への補助金が創設されています。

|

|

以下の1〜4に適合した住宅

1.強化外皮基準

(1~8地域の平成25年省エネルギー基準〈ηA値、気密・防露性能の確保等の留意事項〉を満たした上で、UA値1、2地域:0.4[W/m2K]相当以下、 3地域:0.5[W/m2K]相当以下、 4~7地域:0.6[W/m2K]相当以下)

2.再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費削減

3.再生可能エネルギーを導入(容量不問)

4.再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量削減

ZEH

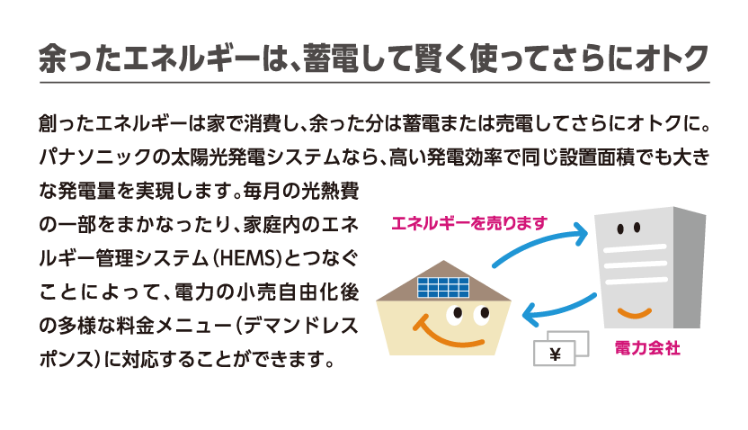

高い「断熱」性能をベースに、高効率機器やHEMSによる「省エネ」、 太陽光発電などによる「創エネ」を組み合わせることで、住宅の一次エネルギーの年間消費量が正味でおおむねゼロになる住まいのこと。

Nearly ZEH(ニアリーゼッチ)

省エネ住宅としての認定基準であるZEH(ゼッチ)という制度で定める ZEH住宅の「太陽光発電設備を加えた基準一次エネルギー消費量の削減」 が100%以上必要であるのに対し、この削減率が75%以上 100%未満に 緩和された省エネ住宅に対する認定措置です。

ZEH Oriented(ゼッチオリエンテッド)

多雪地城および都市部狭小地の二階建て以上限られます。創エネを含む年間 に消費するエネルギー量を20%以上削減できる住宅を指します。 再生可能エネルギー(太陽光発電設備)の活用は必須ではありません。

一次エネルギー消費量とは?

「 一次エネルギー」とは、石油、石炭、天然ガス、水力、太陽光など自然界から得られるエネルギー源のこと。 これら変換・加工して得られる電気、ガソリン、都市ガスなどを「二次エネルギー」と呼びます。「二次エネルギー」は、それぞれ異なる計量単位(kWh、ℓ、MJなど)で使用されているので、それを「一次エネルギ消費量」に換算することによって、建築物の総エネルギー消費量を同じ単位(MJ、GJ)で求めることができます。

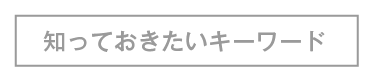

外皮性能とは?

外皮とは、暖冷房する空間と外気の境界に位置する部位のこと。床、外壁、天井又は屋根、開口部など。外皮性能は、「外皮平均熱貫流率」と「冷房期の平均日射取得率」で評価されます。

家庭で消費されるエネルギー量は増加傾向

省エネの強化が求められています

地球温暖化問題が叫ばれて久しい中、政府はより一層の温室効果ガス削減目標を公表しています。わが国では、企業・事業所他部門、運輸部門に比べて家庭部門のエネルギー消費量増加が著しく、省エネルギー対策の強化が求められています。

つまり、これからは省エネ住宅の自宅でエネルギーを創って

自宅で使う時代になるんです。

2.「吉兆の家」はZEH基準の

省エネ断熱・省エネ設備仕様です

・壁は「外張断熱」と「充填断熱」の両方を採用したダブル断熱(外張断熱:旭化成ネオマフォーム 35mm 充填断熱:高性能グラスウール 16k100mm)

・開口部は「断熱玄関ドア」と「樹脂サッシ Low-ペアガラス」を採用

・高性能エコキュートの採用

・高性能エアコンの採用

・LED照明(一部人感センサー付き)

・節湯水栓で節湯

・第3種換気システム

・ユニットバス「保温浴槽」で節湯・節電

※一次エネルギーの計算単位は「J(ジュール)」になります。「創エネ設備」を導入することでZEH住宅が光熱費(電気代・ガス代等)「0円」「0円以下」になるということではありませんのでご注意ください。

| 2020年度実績 | 34% |

|---|---|

| 2021年度実績 | 7% |

| 2022年度実績 | 14% |

| 2025年度実績目標 | 60% |